お風呂の溺水から命を守る!

お風呂溺水を発見、どうすれば良いか?

ご家族や関係者の活動により、

必ず、助かる命があります。

溺水のことは、

水難総研にお任せください!

緊急のお知らせ

今年も、お風呂の救急手当講習会は無料で開催します!

*講習会は「zoom」を使いますので、接続は参加いただく皆様の責任で実施いただきますようお願いいたします。

今年も、お風呂の溺水事故から命を守るための講習会は無料で開催します。

昨年は講義だけの講習会でしたが、今年は質疑応答を含めた「対話型講習」を開催します。

入浴中の事故が不安な皆様、ぜひ参加いただき、実情をお話しください。

安全・快適に入浴を楽しむため、「お風呂の救急手当」をご活用ください。

お風呂の救急手当開催日時

2021年 12月21日(火)19時30分ー20時30分

12月22日 (水)19時30分ー20時30分

12月26日 (日)10時30分―11時30分

定員になり次第、締め切ります。

お風呂の救急手当参加申し込み ここをクリックしてください。

お風呂救急手当、YouTubeで配信中!

(1) お風呂の救急手当講習会(YouTube) - YouTube

2020年12月に水難総研が実施した「お風呂の救急手当講習会」をYouTubeで配信。

この講習会は、長年にわたり救急隊員として活躍してきた救急救命士が講師となり、浴槽内での意識確認や119番通報のタイミング、浴槽からのひきあげ方法など、家庭のお風呂の事故を想定し、救急隊を待つまでの間に家族等が行うべき行動などを学ぶためのもので、通常の救急法等の講習会では触れられない内容で構成されています。

これまでに家族が浴槽で意識を失った経験がある方、自分の家族の状況ならどうすればよいかと疑問をお持ちの方、ぜひ講習内容をビデオでご覧ください。

なお、このビデオは一般的な情報を発信しているものです。

実際にご家庭で活用されるためには、水難総研が実施する「お風呂の溺水から命を守る講習会ーあなたとご家族のためにー(仮称)の受講をお勧めします。

また、高齢者施設、入浴施設、旅館やホテルのスタッフ研修用の講習会も開催しています。

お風呂での溺水に注意しましょう!

1.はじめに

わが国は、世界の中でも群を抜いて溺死が多い国です。

世界保健機構(WHO)が2014年に発行した溺水に関する報告書によれば、わが国では2011年の1年間に8,999人が溺水で命を落としました。これは、ロシア(11,981人:2010年)に続き、世界ワースト2位となる数字です。

ただ、警察庁生活安全局が発表した水難の概況から同じ2011年の水難者をみると、死者・行方不明者は795人となっており、WHOの統計とは11倍以上の違いがあります。

実は、この両者では、扱う対象に違いがあります。WHOは「溺水=溺れた人」を、警察庁は「水難=自然水域の中での水の災難」を調査した統計です。WHOの統計では理由を問わず溺れた人の人数を調べているため、例えば日本の文化である入浴、入浴中の溺死事例も調査対象となります。ここに日本が溺死世界ワースト2位になった理由があります。

不慮の事故と病気を合算した統計に基づくと、溺水予防を講じる概念に大きな違いがありますから、有用な溺水防止策を講じるためにも、この両者は区別して統計するべきだと思いますが、溺水であることは事実ですのでWHOの統計が間違っているわけではありません。

WHOの溺水統計については、水難学会会長の斎藤秀俊氏(長岡技術科学大学大学院教授)がYahoo!ニュース個人で解説していますので、ぜひご一読ください。

われわれ水難総研の研究者は、世界各国の水難事故研究者と連携を密にしています。

そのために、国際会議等の場で彼らは「日本は溺死が多い国である」という認識で日本の現状を危惧し、打開策を議論してくれています。しかし、入浴習慣がない外国人には入浴文化は理解できないようで、議論が噛み合いません。そのため、彼らは「浴槽を撤去してシャワーだけにすれば溺死が激減する」という方向を示します。溺水予防のために浴槽を撤去することは、日本人には受け入れられないでしょう。

だから、安全な入浴スタイルを見出し広めることで、溺死者ゼロを実現したい。われわれ水難事故研究者が入浴中の事故防止に関与する理由は、ここにあります。

2.ヒートショックを防ぎましょう。

また、この機会にお風呂の熱中症について考えてみませんか?

気温が下がるにつれて、お風呂での心肺停止事例が増えてきます。

インターネットを検索すると、高齢者や生活習慣病の人を対象として、ヒートショックに注意を促すサイトが多くみられ、入浴中の死亡が社会問題であることがわかります。

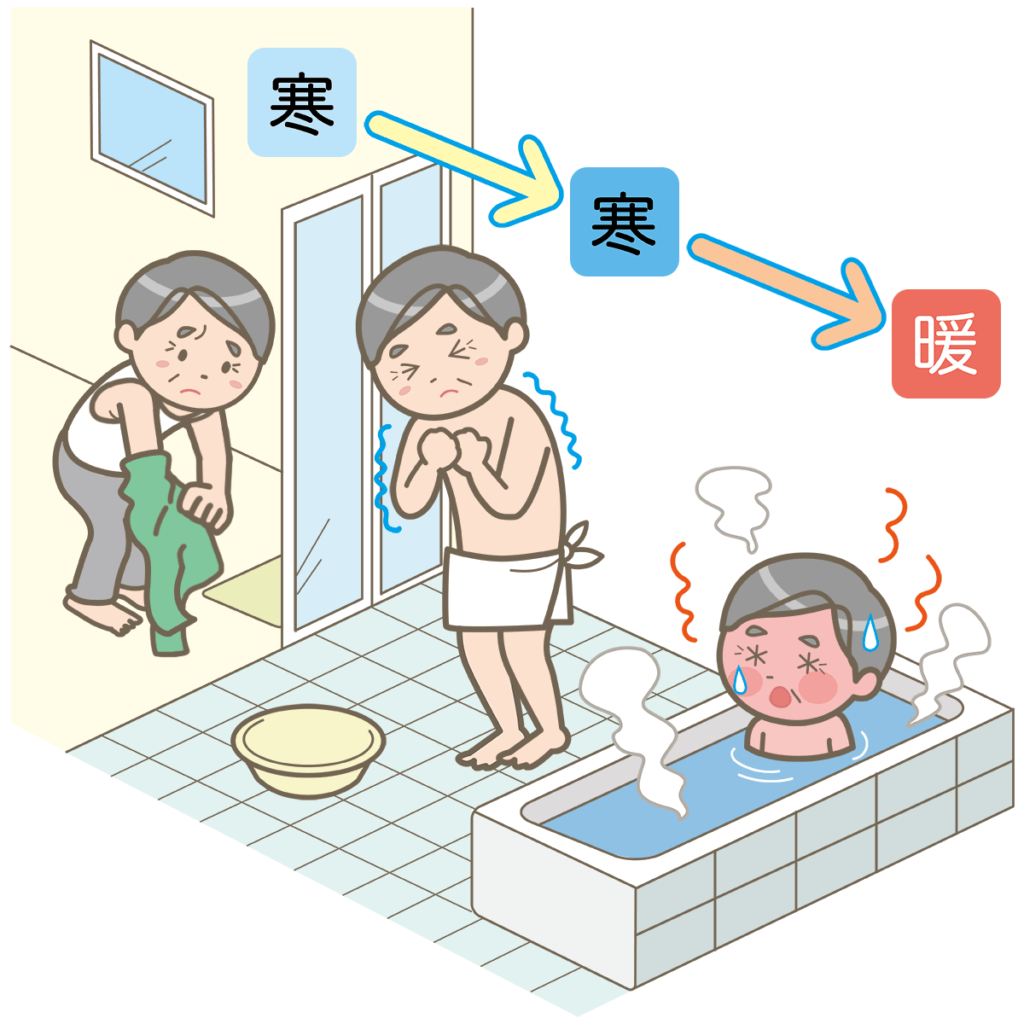

ヒートショックは、暖かい所から寒い所に移動した際の温度変化によって、血圧が変動しておこる健康被害です。

温かい居間から廊下に出て、脱衣場に行って衣服を脱ぐ。そして浴室に入り、温かい湯船に浸かる。暖かい場所、寒い場所、裸、暖かい場所と、短時間で環境が大きく変化し、それに伴って血圧が上下しますから、身体機能に負担がかかることは容易に想像できます。

ところで、最近は入浴中の熱中症に注意を促す機関が増えてきました。

皆さんはご存じでしょうか?

真夏の熱中症は、気温35度を超えると「猛暑日」と位置付けられ、運動をはじめとする屋外活動の中止を訴え、また屋内ではエアコンの使用が呼びかけられます。

では、入浴環境はいかがでしょうか?

東京都健康長寿医療センターでは、「浴槽内の湯温は41℃以下に!」とされています。

皆さん、いかがでしょう。

水温と気温の違いはありますが、気温が41℃ならば、エアコンの使用が呼びかけられる、体温よりも高い環境であることを忘れてはいけません。

われわれは水難事故研究者です。したがって、われわれが入浴中の溺水予防を検討するにあたり、ヒートショック防止策については医師等が関わるサイトに譲ることとします。

そのうえで、浴槽内で意識を消失しても、もしくは眠り落ちたとしても「溺れない工夫」を検討します。

3.入浴時の姿勢と浴槽内溺水時の姿勢

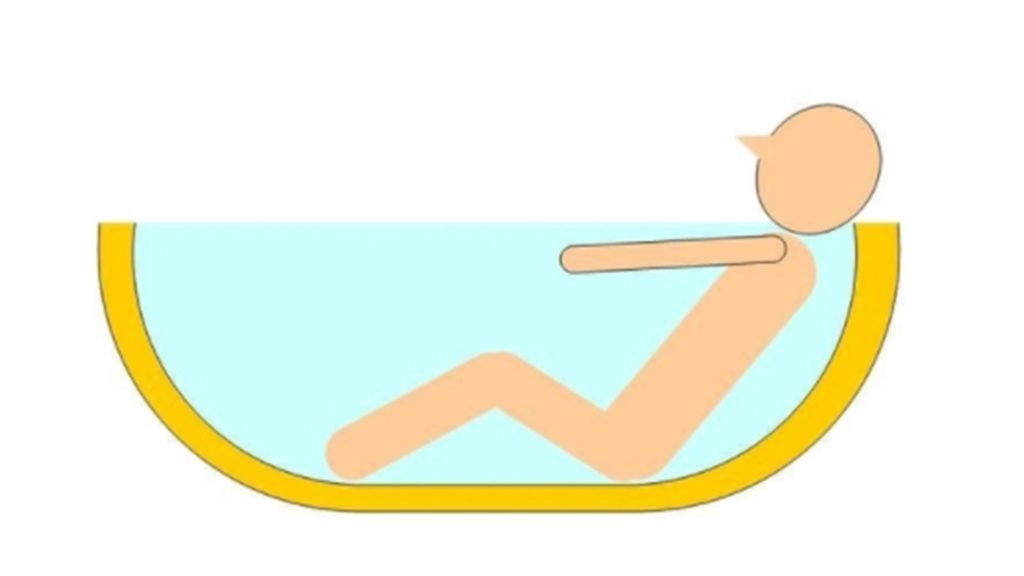

前出の斎藤秀俊氏は、204名を対象とした入浴時の姿勢調査を行っています。

それによると、図のような入浴姿勢が半数以上を占めていました。

また、足を伸ばすことができない浴槽でも、足を浴槽の上に上げて顔を上に向ける姿勢をとる人もいて、「どちらかといえば顔を上に向けている」人が80.8%になりました。

ただ、女性の場合は顔を下に向ける人の割合が多くなり、高齢者では背が曲がるなどによって「そもそも上を向く姿勢がとれない」という事実を明らかにしています。

溺水予防という観点では、「顔は上を向けて」入浴するのが理想的です。

溺水は顔が湯に浸かって呼吸ができないことで起こりますから、口と鼻がある顔は、下向きよりも上向きのほうが、溺水予防には有利だといえます。

また、上半身には肺があります。呼吸をしていれば空気がたまり上半身が浮きやすくなっています。つまり、上を向いていると仮に寝落ちしたとしても「溺れない」ことになります。

斎藤秀俊氏は、救急隊員を対象に、「浴槽内溺死した方の発見時の姿勢」を調べ、回答した救急隊員の経験として、「浴槽内で溺死した方は下向きで発見されることが多かった」と報告し、「想像されることとして、高齢者は和式浴槽に入浴することが多く、どちらかというと顔を下向きに座るため、意識消失とともに顔面が浸かる。」と記しています。

4.浴槽内で溺れないための工夫

(1)飲食後の入浴は避ける

①食後に眠くなることは多くの方が経験されていることでしょう。眠くなる原因は、血糖の変化や副交感神経の刺激、脳内覚醒物質の減少など、さまざまな要因が指摘されています。

いずれにしても、食後の入浴は避けるべきです。

なお、飲酒後も同様です。

②スマートウォッチの活用

最近のスマートウォッチは様々な機能が備わっています。

その機能を活用して眠り防止、溺水予防に活用することも可能です。

今後の開発によって、「入浴安心ウォッチ」が誕生することを願っています。

これ以外にも、浴槽内での溺水対策を検討しています。

ただ、より効果的な対策として公開するためには、まだまだ事例検討や実験を重ねる必要があります。

もし、お困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ問い合わせください。

個別相談を承ります!

5.特異事例もあります

稀にですが、「介護疲れから夫を浴槽に沈めて殺害した」などという物騒なニュースが配信されます。また、「洗い場で滑り浴槽内に転倒した」という事例もありました。

水難総研では、水に関わる研究機関として、入浴中の溺死事例を、事件、事故、病気に区別したうえで、その溺水に至った原因を究明することを原則としています。

6.入浴中の事故事例を探しています!

皆さんの身の回りで起こった、入浴中の溺死例を教えてください。

一つひとつの事案について、日常の入浴習慣や発見時の状態などを整理することで、入浴中に起こった、「溺死に至る原因」が判明することがあります。

そして、事例を収集することで、浴槽内溺水予防に繋がります。

7.まとめ

浴槽内での溺水は、事件、事故、病気によって起こります。

そのうち、病気で起こる溺水は、対策を講じることで予防できることがあり、浴槽内溺水予防を徹底するだけで、WHOが発表する溺水統計では、日本が大きく改善することが明らかです。

一方、事故の場合は油断しないことで防ぐことが可能です。滑りやすい浴室内での慎重な歩行、滑り止め防止なども重要です。

もし、入浴中の事故に関する争訟が起こった場合は、ぜひ水難総研にお知らせください。

浴室の中で何が起こっているのか?そして安全な入浴スタイルは?

水難総研は、溺水予防の観点から日本の文化である入浴の安全性を議論します。

また、入浴中の事件や事故の防止策を精査します。

そして、「日本は溺水が多い国である」という世界の認識を覆したいと考えています。